シナリオプランニングとは?プロが教えるシナリオ作成ヒント集

(2025年11月16日更新)

シナリオ・プランニングは単純に「もしも」 (What If)を考えることだ・・・企業の未来に皆を巻き込むべきである

アンディ・グローヴ(元インテル CEO)

シナリオプランニングとは

「シナリオプランニング」とは、未来洞察手法の一つです。

シナリオプランニングでは、複数の異なる起こり得る将来像へのストーリー(=「シナリオ」)を予め構想します。

そしてそのシナリオを元に、将来起こり得る事業環境変化に対する戦略を予め用意又はブラッシュアップしておくことで、「予測不可能な未来」に対し組織としてより良く準備をする、という経営計画手法を指します。

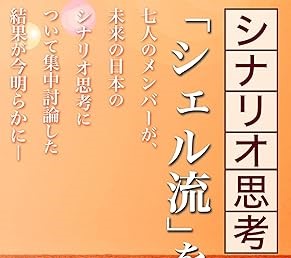

この「未来は本質的に予測不可能」という認識が、シナリオプランニングの大前提です。予測ができないからこそ、「複数の」「互いに異なる起こり得る将来像」へのシナリオを作っておく。未来予測(フォーキャスト)、ありうべき未来からのバックキャストのいずれとも異なるのが、シナリオプランニングです。

シナリオプランニングの流派

シナリオプランニングにはいくつもの流派がありますが、歴史上、民間企業で初めてシナリオプランニングを活用し、そして現在も活用し続けているのは、世界的なエネルギー企業「シェル」です。

シェルがその歴史の中で発展させてきたシナリオプランニング手法を「シェル流」と呼びます。弊社は、弊社代表がシェルで学んだ「シェル流」のシナリオプランニングをベースに、国内でのシナリオプランニング活用経験により発展させてきたノウハウを用いますが、シェル流以外の手法も積極的に学び、取り入れています。

シナリオプランニングは、「シナリオを作りたい」というクライアントの事情に沿って実施されるテーラーメイドのプロセスですが、シナリオ作成手法は先人たちの実践の中から見出された手法が体系化されています。シナリオ作成のプロセスは、いくつかのモジュールに分けて進めることが可能です。本稿では、弊社シナリオプランナーがシナリオ作成モジュールに沿って、進め方を記載しています。

全てを記載すると一冊の本にまとまるようなボリュームですから、別コラムで詳細解説していますので、リンク先をご覧ください。少しずつ本ページを充実させていきますが、お急ぎの方は、以下ボタンから弊社にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。

シナリオ作成モジュール

シナリオプランニングは、いくつかのモジュールに分解できます。まずは、プロジェクトの設計からです。

1. プロジェクトデザイン

まずは、プロジェクトの要件定義書を作成します。

要件定義書に含めるべき項目は、シナリオのスコープ、アプローチしたい問い(フォーカルクエスチョン)、巻き込む参加者、シナリオ作成アプローチ、ワークショップ設計など。シナリオ作成プロジェクトの全体設計を作成した上で、クライアントと合意します。

ここでのポイントは、できるだけ具体的に定義書の記載を行った上での、クライアントとの合意。シナリオが欲しい、というクライアントの方(企業であれば役員)もシナリオプランニングには未経験であることが多い為、クライアントがイメージしている成果物と、実際にシナリオプランニングでできることには差がある可能性が往々にしてあるからです。

そのため、この過程でクライアントへのインタビューと要件定義書の作成・修正を繰り返し、間違いのない設計をします。設計がしっかりできれば、プロジェクトは半ば成功です。

関連コラム

プロジェクトデザインが完了したら、いよいよシナリオ作成です。以下図がシナリオ作成のモジュールを示しています。

2. 現状分析

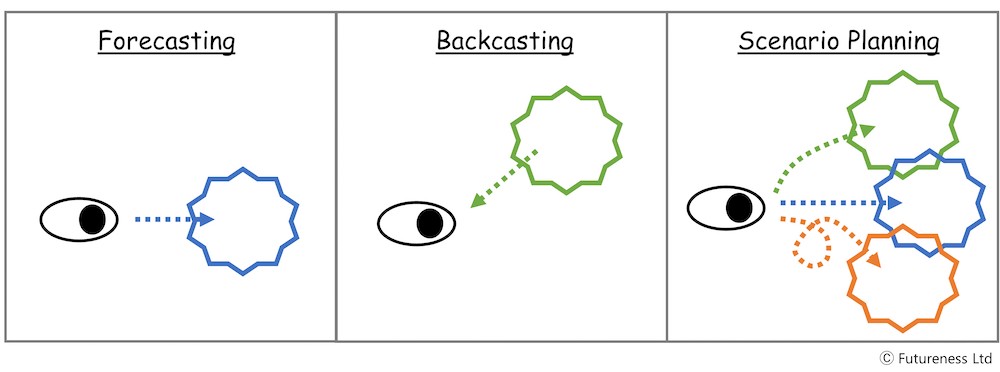

シナリオ作成テーマに関して「現在見えている事象」に関するデータを集め、クラスタリングという作業を通してテーマ化し、現状をシステムに表現していきます。

未来は予測できません。しかし現状をシステムレベルで深く理解していくことで、将来そのシステムを構成する要素に何か変化が起きた時、過去とは異なる未来の展開を洞察することが可能になります。

従って現状分析は、未来を洞察するうえで極めて重要なプロセスです。弊社ブログでも、その要諦を実際の研修やワークショップシーンの体験を元に解説しております。

関連コラム

3. 重要な不確実性の発見

現状分析から見えてきた重要テーマのうち、将来展開に重大な影響を及ぼし得る不確実性は何か、をグループ討議を通して発見します。このプロセスに入る前に、未来の不確実性に関するブレーンストーミングとクラスタリングを行うこともあります。

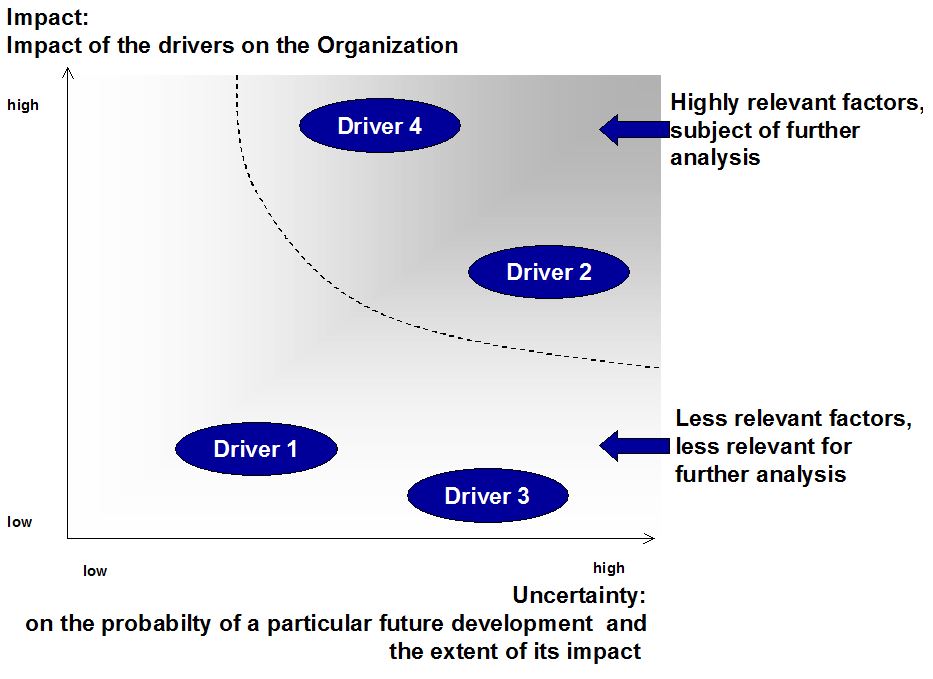

この「重要な不確実性(Critical Uncertainties)」とは、シナリオ用語で「ドライバー(Drivers)」とも呼ばれ、将来変化の原動力となる要素です。重要な不確実性、すなわちドライバー探しでは、以下図に示すような「重要度 x 不確実性」の2軸を使った整理手法がしばしば用いられます。

ここで重要なポイントは、「一体どの視角で評価をしているのか?」であり、これが検討グループ内で一致していないと作業が混乱をきたすため、ファシリテーターは注意を要します。

どのような不確実性をグループで発見できるか、によって次プロセスで作られるシナリオがだいたい決まってきますので重要です。できるだけ面白い切り口の不確実性を見つけること、その表現も知的好奇心をくすぐるような具体性とエッジを持つようにファシリテーターは心がけます。ここは、経験あるシナリオプランナー、ファシリテーターの腕の見せ所です。

関連コラム

4. 複数の将来シナリオの作成

いよいよシナリオ作成です。

ようやく、という感がありますが、シナリオ作成はいきなり取り掛かれない、なかなか工数のかかるプロセスだ、とお分かりになって頂けたのではと思います。だからこそ、組織として未来への重要な洞察が得られる、工数を一度かける価値のあるプロセスなのですが、日々の経営かじ取りで多忙なマネジメントや業務に追われるビジネスパーソンには、実行は容易でありません。弊社では、シナリオ作成ワークショップを1日で終えるようなプログラムも提供していますので、宜しければ以下ボタンよりご覧ください。

現状分析は、多量のデータを集めて構造的に分析し論理関係を検証、という、ある意味手堅いプロセスですが、シナリオ作成は頭を切り替えて自由な発想を参加者に許します。

シナリオ作成の精神は「Think Unthinkable(考えられないことを考える)」。

頭が固いままでは、どこかで聞いたことのあるシナリオしか作られず、シナリオの目的である「新鮮な驚きを聞き手にもたらし視野を拡げる」ことにつながりません。ファシリテーターは参加者を叱咤激励しながら、また、どんどん問いをしかけながら、参加者の思考を刺激し発想を拡げさせていきます。

シナリオ作成アプローチには、演繹法、帰納法、その組み合わせ、といったいくつかのメソッドがあります。シナリオプランナーは、そのシナリオプロジェクトの目的に応じてアプローチの設計を変えていきます。

5. シナリオから経営戦略へ

作り手がどんなに素晴らしいと思ったシナリオでも、クライアントに使われなければ意味がありません。シナリオが戦略に何か示唆を与えるか、クライアントの行動に変化を及ぼすか、が重要です。「So What?(とどのつまり当社にどのような意味があるのか?)」

このプロセスでは、示唆検討ワークショップ、シナリオプレゼンテーション等が行われます。シナリオが提供してくれた、自社の未来に関する新鮮な視点、今まで頭のどこかにはあったが目を背けていた懸念。そういったものがテーブルに並べられるのです。自社の将来に関する喧々諤々とした議論が展開され、ここではシナリオプランナーはファシリテーションに徹します。このプロセスは、マネジメントやビジネスパーソンにとって、馴染みのある領域かもしれません。

関連コラム

あとがき

弊社代表がシェルシナリオチームで勤務していた際の上司であったジェレミー・ベンサム(元・シェル社戦略・事業環境分析部門VP)の最近の言葉を引用し、本稿を終えます。

The world is bigger than you

We are prisoners of our own experience and the narrow horizons we can see from our own place and time. We need to put in the effort to understand the world from alternative relevant perspectives to understand the range of possible choices people or groups might make that shape the future landscape.

Jeremy Bentham (2023) The Dodo Club Newsletter

このページをご覧になった方は、元々未来洞察手法やシナリオプランニングにご関心をお持ちの方であったと思います。その方にとって、本稿の内容が少しでもお役に立てたならば幸いです。シナリオ手法に関する更なる詳細については、弊社代表の師であり、日本を代表するシナリオプランナーである、元東京大学客員教授 角和昌浩先生の以下記事が参考になります。

角和昌浩(2016)シナリオプランニングの理論:その技法と実践的活用

弊社のシナリオプランニングサービスについてご興味を持っていただけた方は、お気軽に以下ボタンより弊社にお問い合わせください。